L' asa da lavà: la lavatrice "semiautomatica" delle nostre nonne/mamme. Manca il "sebero" di legno o di metallo, ma prima o poi lo trovo.

GIULIANO PENSIERO 2.0

PRONTO SOCCORSO: Vorrei spezzare una lancia a favore del P.S. Tornato dal mare avevo un fastidioso mal di gola che molto presto si trasformò in raffreddore, poi tosse e quindi bronchite. Poi quando, su consiglio di un amico medico, provai a fare una lastra ai polmoni, scoprii di avere 38,9 di febbre. Tamponato negativo, mi sono presentato al P.S. con un legittimo turbamento, visto i tempi che corriamo e soprattutto una esperienza familiare negativa di un anno fa. Appena arrivato, l’infermiere dell’accettazione dopo avermi misurato la febbre, mi prese “in carico” e mi fece accomodare in un locale attiguo su di una sedia a rotelle. Questo locale dava proprio sull’ingresso dei ricoveri con le ambulanze. Era un continuo andirivieni di barelle, di lettighe con i ragazzi delle ambulanze che scaricavano pazienti, a volte meno pazienti, che venivano presi in considerazione dai vari infermieri che li smistavano a questo o quel posto di osservazione. Ero giunto li alle ore 11,30 circa, dopo una ora circa venne nuovamente una infermiera, questa volta, a misurarmi la febbre, mentre io rimanevo sempre in questo locale a osservare l’andirivieni delle lettighe delle ambulanze. Passava intanto il tempo, chiesi dove potevo trovare una bottiglia d’acqua, ma mi dissero che non vi erano distributori li, bisognava uscire dal P.S. ed andare nei reparti, ma mi venne sconsigliato. Mi venne in aiuto una ragazza bianco vestita che mi portò una bottiglietta di acqua anche fresca. Attorno alle 14,30 si presentò una giovane blu vestita, che, prima mi mise una “Farfalla” nel braccio destro, poi mi fece un prelievo di sangue, mi misurò la saturazione, la febbre, poi fece alcuni tamponi nasali e faringei, un prelievo arterioso “Le farò un po’ male”, poi mi condusse in un locale attiguo dove mi fecero una ecografia, dopo un mezz’ora mi vennero a riprendere per farmi le lastre RX al torace. Intanto venne sera e una voce mi disse che avrei dovuto trascorrere li la notte. “ Ma lei è digiuno?, vedo di procurare qualche cosa” e tornò con una porzione di pollo lesso delle verdure e uno iogurt agli agrumi di Sicilia. Poi un’altra persona mi comunicò che mi avrebbero trasferito in astanteria. La mia apprensione aumentava. Mi misero in un posto vicino al muro di questo reparto dove una tenda mi permetteva un minimo di privacy. Io ero vestito come ero arrivato: calzoni corti camicia e sneakers e onestamente sentivo freddo mentre fuori la temperatura sfiorava i 42°. In questo settore del’astanteria vi erano sei letti, tutti occupati. Arrivò un medico e mi disse che iniziava la terapia per un principio di polmonite. Mi attaccarono a delle flebo, antibiotici, paracetamolo e poi soluzione di glucosio. Si spensero le luci, rimaneva solo un’isola luminosa dove vegliavano dottori e infermiere, ma il P.S. non dormiva mai, si continuava ad operare, arrivavano pazienti portati dalle ambulanze, alcuni venivano portati ai reparti, i rumori erano ovattati. Qualcuno al buio si lamentava, qualcuno chiamava, qualcuno si avvicinava ai letti. Le mie flebo e i controlli si susseguirono giorno e notte. “Starà qui forse più di un giorno, si faccia portare qualche cosa, un pigiama”. Sono rimasto in quel locale per più di 60 ore, ma sempre accudito con umanità e professionalità. Una volta accertate le mie migliorate condizioni mi hanno dimesso con una terapia da fare a casa. Ora sto bene, tutto è passato, sono stato fortunato? Forse si. Ho trovato gente competente? obbiettivamente si, oggi il mio senso critico nei confronti del P.S. è decisamente migliorato e come sempre questo è il Giuliano pensiero. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.

GIULIANO PENSIERO

Mi interesso solo marginalmente di calcio, mio padre era uno Juventino convinto, io di riflesso lo sono diventato. Ma oggi voglio dire la mia su Ronaldo Cristiano. Una volta tempo fa ascoltai un’intervista al grande Pelè, il quale ha giocato per quasi tutta la vita in una sola squadra il Santos, e si rammaricava per quei giocatori che quando cambiano squadra baciano la maglia e assicurano che fin da bambini speravano un giorno di poter far parte di quella compagine, e la storia si ripete ogni volta che cambiano casacca soprattutto di fronte ai tifosi e alla stampa mentre strizzano l’occhio al procuratore il quale sventola il bonifico. Ma purtroppo parecchi tifosi ci cascano tanto quando arrivano come quando partono. Faccio una digressione ma penso sia calzante. Ho vissuto una esperienza personale quando cedemmo il bar di Voghera e lo acquistarono persone dignitose e volonterose. Ma fra i clienti che ci incontravano per strada questi erano i commenti “Ma cosa vi è venuto in mente di cedere a quei sprovveduti, non sono del mestiere, si vede che sono principianti si inventano il lavoro di volta in volta…..ecc.ecc.” ma gli stessi per accattivarsi i nuovi gestori esordivano con “Era ora che si cambiasse un po’, si vedeva che non avevano più voglia, erano svogliati e assenti, stanchi e senza entusiasmo, aria nuova ci vuole”. Ecco mi sembra che la situazione assomigli molto: meno male che se sia andato, ci vogliono nuovi volti ecc. ecc.; ma se i risultati non vengono i medesimi poi si lamentano con chi lo ha lasciato andare. A proposito….i miei dopo quel locale aprirono altri tre esercizi commerciali. Sempre per bontà vostra GIU.BA.

LA CASA NEL BOSCO: Superato il ruscello, ora c’è un ponticello, allora c’era un guado, bisogna superare una sbarra, ma siccome sono a piedi passo facilmente sotto. Si sale per alcuni tornanti, niente di che, mi ricordo di alcune scorciatoie che dimezzano la salita e finalmente vedo le case del villaggio. L’ultimo tratto è dritto e porta alle prime case, ma qui la memoria mi gioca un brutto scherzo, dov’é la pianta di pere e il portico, eppure da li parte un bivio con il sentiero per il vicino villaggio, per il resto tutto è sepolto dai cespugli, dall’edera, dalla vidalbora (clematis vitalba) che avvolgono tutto, piante arbusti e per superare questo muro verde bisogna inoltrarvisi come tuffandosi nel folto. Al di la però tutto appare più conosciuto, le case, le stalle i porticati. Ecco la nostra casa, la riconosco dalla piccola ringhiera di fronte al piano rialzato, il gelso “al muron” attorno al quale, grazie ad una seduta di sasso, alla sera ci si riuniva a chiacchierare. Ma anche qui il bosco sta fagocitando tutto, arbusti che sono diventate piante, erbacce che crescono dentro e fuori dalla casa, le finestre divelte dai soliti vandali paiono occhi orbi che guardano nel vuoto. Le altre case non sembrano meno fatiscenti della nostra, alcune hanno il tetto crollato, le porte scassinate, le finestre rotte. Sotto il portico marciscono delle balle di paglia e l’odore di marcio e di muffa riempie l’aria. Le stalle sono vuote piene di ragnatele, i topi di campagna fanno le loro tane nelle mangiatoie. Eppure qui c’era vita, ci abitavano sei famiglie più la nostra che però eravamo dei villeggianti, gente da vacanze estive, da fine settimana. Venivamo portati li alla fine delle scuole e a parte qualche rara puntatina al mare di Genova, e li restavamo sino alla vendemmia, un paio di calzoni corti con le bretelle, un paio di sandali o scarpe da tennis (chi l’ha mai visto un campo da tennis?!) e una canottiera e questo era il “dress code” delle nostre estati. Per il resto tutto era lasciato solo alla nostra fantasia, la capanna nel bosco, le scorpacciate di fichi e ciliegie a km. zero, anzi anche meno direttamente dalla pianta, la corsa con le carriole piacentine. Con gli altri due o tre e i miei fratelli forse eravamo in tutto 5 o 6 ma facevamo per trenta. L’attività principale era giocare e basta. Il sabato si metteva un “navasseu” una piccola bigoncia* piena d’acqua a scaldarsi al sole ed era la nostra Jacuzzi, strofinavamo gambe e braccia, ci cambiavano canottiera e mutande anche perché la domenica mattina si andava a Messa nella cappella sullo stradone in fondo valle. Ginocchia eternamente sbucciate, mani eternamente sporche di succo di more o di ciliegie quelle scure e dure, scarpe o sandali che alla fine dell’estate venivano buttate via tanto erano logore e rotte. Ora invece con mio grande disappunto tutto è stato inglobato nel bosco, qualche persiana sbatte cigolando, ma per il resto solo silenzio. Mi sono seduto sugli scalini della mia ex casa e sono rimasto li a guardare e pensare e ricacciare in gola il groppo che saliva. Sempre per bontà vostra GIU.BA. *Provate a chiedere a un giovane adolescente che cos’è una bigoncia, forse vi saprà dire che cos’è un account per vedere DZN, ma non che cos’è una bigoncia. “Che cosa vi siete persi ragazzi!!!!!!”

SEMPRE CONNESSI “Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità: il mondo sarà popolato allora da una generazione di idioti”? Frase attribuita ad Albert Einstein ma che oramai calza perfettamente all’attuale situazione da chiunque l’abbia pronunciata. Son stato qualche giorno al mare, erano anni che non abbiamo potuto andarci, i motivi erano tanti e gravi. Ma, pur avendo due nipoti ultratecnologiche, ho scoperto con raccapriccio che oramai l’uso e l’abuso dei telefonini è talmente diffuso che mi ha lasciato sconcertato. Su di una panchina sul lungomare, stanno sedute quattro ragazzotte, ognuna rapita dal proprio telefono, con gli occhi fissi a quel piccolo schermo azzurro, ognuna presa da quel piccolo mondo rinchiuso nel piccolo apparecchio. Ma cosa avranno sempre da scrivere o da dire. Una volta i ragazzi e le ragazze avevano sempre qualche cosa da dire, al mare poi c’erano i primi filarini, confidenze sussurrate, oggi silenzio completo. Due file dietro di noi vi erano due romani i quali avevano il vezzo di fare telefonate, ovviamente parlando ad alta voce, passeggiando avanti e indrè nel corridoio degli ombrelloni, per delle mezz’ore gridando e sbraitando, spaccando milioni,sparlando di questo o di quello al telefono:” Ma lo sai che quello è un cretino!!!!, mo ci penso io a dirgliene quattro” e l’altro pure, ho avuto persino il dubbio che si parlassero tra di loro pur essendo distanti di due sdraio. Con i piedi nell’acqua e il telefono all’orecchio, quindi non esiste più solo il “Milanese imbruttito”, ma anche il romano, il marchigiano il campano ecc. ecc. , gli ombrelloni mamme nonne figli e figlie, genitori e suoceri, tutti con il telefono in mano. A tavola poi se il o i pupi danno fastidio, basta aprire una app. di giochi e loro sono persi in questi mondi di orribili cartoni e video game, alcuni addirittura coricati sul pavimento del ristorante, mentre i genitori tubano e alla fine della cena non sanno nemmeno se i pargoli hanno ingurgitato qualche cosa, tanto poi ci sono gli snack velenosi a soddisfare la fame dei bimbi. Ma la cosa che mi da più fastidio è quando entrano in casa, fanno un grugnito di saluto e poi ognuno da una sua parte, sul divano o in cameretta a smanettare sul telefono, oppure ha rispondere a mille e mille messaggi. “Come và” risposta “Tutto bene” senza alzare lo sguardo dal telefono. Potresti uscire e tornare dopo due ore che non si accorgerebbero di nulla. Poi ci sono i messaggi vocali che vengono ascoltati tenendo il telefono di piatto vicino all’orecchio,a cui si risponde con un altro messaggio vocale, ma non era più pratico telefonarsi direttamente?? Mha capirlo…..Cari insegnanti/ docenti/professorie perché no, anche cari genitori, forse sarebbe bene chiedere meno tecnologia, meno lavagne multimediali ed inserire un’ora di conversazione tra gli studenti e alunni. Una volta la maestra gridava “SILENZIOOOO” ora dovrebbe gridare “PARLATEEEEE”. Sempre per bontà vostra GIU.BA.

ODORI SMARRITI. Sono entrato in una stalla, una stalla di montagna, di quelle con cinque o sei bestie, mucche (pardon …..vacche, il prof. Bertoni docet) e buoi, ed improvvisamente mi sono trovato di fronte ad un odore che non sentivo da decenni: il letame e il liquame – la buca del rudo e il “giüsi” e con l’odore mi son tornati alla mente anche mille ricordi. La stalla della mia giovinezza, ad esempio, dove in estate come in inverno ospitava appunto quelle cinque o sei bestie, pazienti e ruminanti. O avuto a che fare, nella mia vita anche con i muli ed i cavalli, ma quelli erano odori diversi, odori penetranti sottili, acidi. Mia mamma quando tornavo in licenza, mi faceva spogliare in ascensore e metteva tutto in lavatrice senza nemmeno far passare tutta la mia roba per il cestone dei panni sporchi. Le mia scarpe, quelle della divisa, si distruggevano a causa delle deiezioni liquide dei cari equini. Ma non sono solo questi odori di stalla che mi mancano, odori smarriti e mai più ritrovati, troppi tanti e a volte mi chiedo se i miei nipoti, ma già i miei figli, avranno l’opportunità di sentire questi odori o se nella loro memoria olfattiva ce ne saranno altri da ricordare con piacere o anche con fastidio. Il cavolo che cuoce, la pelle delle arance o dei mandarini che abbrustoliscono sui cerchi della stufa a legna, il minestrone o le cipolle e l’aglio del soffritto. Salendo le scale di un albergo in un paese dell’est, venivo investito da un forte odore di soffritto di cipolla che usciva dalle camere, venni poi a sapere che alcuni ospiti provenienti da stati dell’ex Unione Sovietica, avevano il vezzo di cucinare in camera appestando tutto l’hotel di questi odori. Io mi ricordo invece con grande nostalgia quel profumo fresco di latte e di panna quando la mitica mantecatrice “Carpigiani” (ma anche la concorrente Cattabriga) mescolava gli ingredienti che sarebbero diventati poi fresca crema gelato e mio padre o mio nonno con il lungo bastone-spatola, lo estraevano e lo sistemavano nelle sorbettiere e, prima di pulirlo, mi permettevano con un dito di provarne il sapore (controllo qualità) di quello che era rimasto attaccato al bastone. Sapori e odori smarriti, e a voi quali sono i vostri odori smarriti, quelli che scatenano ricordi belli o brutti che siano. Vi saluto brava gente, sempre per bontà vostra GIU.BA.

L'UOMO CON I BAFFI

E’ stato un attimo, un passaggio stretto, una cortesia “prego passi lei”, un flash – ma io questo lo conosco – a questo punto nella mente si accende la memoria, come se fosse un computer dove vai a cercare documenti e immagini e cominci a scartabellare tra i file quel volto, quella faccia. Certo di anni ne sono passati – quaranta - ha baffi e capelli radi e bianchi, grosso modo della mia età. Eppure è lui, stessa maniera di camminare ma dove lo ho già incontrato e la tua memoria inizia un viaggio a ritroso, indietro, indietro sino a un punto, ecco la scuola militare di Spoleto, ma certo è lui, ma come si chiamava, non me lo ricordo, dormiva in un letto a castello accanto al mio e il suo compagno di branda invece si chiamava Volpe o Volpi ed era pugliese, ma lui come si chiamava?? “ io quel tizio lo conosco!!” “ma lascia stare, ti sarà sembrato” “mica tanto, ne sono quasi certo, lo conosco”. Era marchigiano o abruzzese, infatti diceva lu dito e io per prenderlo in giro mi infilavo un dito in un orecchio e ripetevo “l’udito” ma lui mi faceva vedere l’indice e diceva “lu dito”. Se era marchigiano o abruzzese è possibile che venga in vacanza qui, vicino a casa, ma ora come faccio a saperlo. Cominciai così a pensare come avvicinarlo e chiedere “scusi se la disturbo ma lei per caso ha fatto la scuola militare a Spoleto??” oppure “ mi pare di conoscerla ma lei è stato militare a Spoleto?” mi imbarazzava un po’ fermare un persona per strada e fare domande, così come un vucumprà. Però era un pensiero fisso, ogni tanto mi tornava in mente. Così ho cominciato a sperare di vederlo ancora, passeggiare con la moglie – presumo – sul lungomare per potere imprimere bene nella mia mente le sue sembianze e confrontarle con quelle della mia memoria. Sono tornato da Santiago con alcune vesciche ai piedi e una fastidiosa tendinite alla gamba destra e mi dava giovamento camminare in riva al mare con i piedi nell’acqua e, proprio in una di queste passeggiate, me lo ritrovai davanti a me nel mentre si dirigeva verso degli ombrelloni e sdraio per riposarsi, lo guardai da lontano per identificare quale fosse il suo posto, ma ancora mi mancava l’ardire di andare da lui e fargli le domande che avrebbero spazzato il campo da dubbi, ma, mi chiedevo, e se non fosse lui e che veramente ho avuto un abbaglio che figura faccio. Tornai dalla mia passeggiata sulla sabbia tra queste domande ed incertezze. La mattina successiva mi preparai mentalmente e psicologicamente, deciso a risolvere la situazione e senza dire niente mi incamminai lungo la spiaggia sino al bagno con gli ombrelloni gialli dove avevo visto quel uomo con i baffi andarsi a sedere, mi feci coraggio e mi inoltrai tra le sdraio, tra signore occupate a rosolarsi al sole e mariti all’ombra a leggere il giornale. Avevo fissato mentalmente la zona, quarta fila di ombrelloni a sinistra salendo dal mare, le prime due sdraio della fila. Arrivai e scoprii che a quel posto c’erano una corpulenta ragazzina che stava divorando un metro quadro di focaccia e l’altrettanto corpulenta madre che mi guardavano perplesse, mi guardai attorno, forse ho sbagliato fila è quella dopo, ma nemmeno li niente. Passava il bagnino “scusi ma qui non c’era un signore con i baffi” “certo ma sino a ieri sera, oggi è tornato a casa”. Delusione, ma anche un certo sollievo, e se mi fossi sbagliato, ma se fosse stato veramente lui quando mai mi capiterà nuovamente l’occasione di incontrarlo. Tornai verso il mare, misi gli occhiali da sole e stetti li a guardare l’orizzonte con l’acqua sino alle ginocchia senza pensare più a niente fischiettando sottovoce “sapore di sale”. Sono cose che capitano d’estate e alla mia età, ricordi lontani che sfumano nel tempo. Sempre per bontà vostra GIU.BA.

XAVIER CUGAT

XAVIER CUGAT E la sua orchestra di ritmi afro-cubani. Nel 1962 nel programma “il signore delle 21” sul piccolo schermo, di chi allora possedeva la TV, apparve questo signore di origini spagnole ma cubano d’adozione e residente negli States, con una orchestra di una trentina di elementi, una sessione fiati da far paura e una musica che sino ad allora avevamo sentito solo nei film. Presentava Ernesto Calindri, in smoking nero e farfallino. E lo presentava proprio così:” Ed ora Xavier Cugat e la sua orchestra di ritmi afro-cubani”. E vai di sambe, cha cha cha, salsa e merengue, Sway, Tequila, Brasil, Besame mucho, Papa loves mambo, La cumparsita, el Cumbanchero ecc. ecc. Lui impassibile e sorridente con due baffetti da “sparviero” ogni tanto appariva anche con un minuscolo chihuahau bianco in braccio e la bacchetta nell’altra mano. Perez Prado era di la a da venire. E dall’orchestra al momento giusto c’era un grido “HUA” oppure “TEQUILA”. Ma quello che mandava in ebollizione gli ormoni di noi ragazzini era la moglie di Cugat la mitica Abbe Lane, una lunga e sinuosa cubana sempre fasciata in abiti di lamè con frange che si muovevano al ritmo della musica e da uno spacco abissale ogni tanto usciva una castigatissima gamba ma tanto bastava alla fantasia. Penso che si siano ispirati a lei per disegnare Jessica Rabbit la rossa moglie di Roger Rabbit. La tele al Bar Roma di Voghera (anni ’60) era posta sopra il retro banco e il piccolo spazio dedicato, in inverno, alla clientela ribolliva come una pentola a pressione emanando vapori e odori. Ma quando in scena appariva la signora Cugat tutti si zittivano e allungavano il collo. E lei ballava e cantava come i personaggi di Paolo Conte in Boogie :“i fiati si muovevano come palmizi al vento e lei aveva occhi da lupa e i due sapevano a memoria dove volevano arrivare”. Sarà stata anche l’età nostra (mia) ma a pensarci ancora mi viene il magone dalla felicità vissuta. Altro che, bastava Xavier Cugat e la sua orchestra di ritmi afro-cubani e si partiva per nuovi orizzonti e altre atmosfere. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.

P.S. Quando sento alcuni dei nuovi cantanti ora di moda dire “noi abbiamo fatto la storia della musica italiana", non so se piangere o mandarli a…….ciapà i rat.

notti magiche

IL TOUR

Mi piace seguire il ciclismo, mi piace vedere i posti dove i corridori si cimentano, in Italia al Giro, in Francia al Tour. Mi piace il volo dei droni e degli elicotteri sui paesi che mano a mano si incontrano,castelli, paesi, case e un mondo verde. Resto stupefatto dai progressi che la tecnologia ha fatto tanto sui corridori stessi come sul ciclismo in generale. Mio padre, juventino DOC, era ben conosciuto da Fausto Coppi. Infatti quando a Voghera si doveva cambiare per chi proveniente da Milano e si doveva andare ad Alessandria, Coppi scendeva alla stazione e veniva al bar di mio padre, proprio li di fronte, ed attendeva che da Novi una vettura venisse a prenderlo. Nel frattempo mio padre e lui si scambiavano sorrisi, battute e complimenti ovviamente circondati dall’affetto dei presenti ben lieti di dividere quei pochi minuti con il Campionissimo. La sua improvvisa morte ci raggelò e ci lascio stupiti ed increduli. Ora quando vedo i nuovi campione del pedale, come si diceva una volta, resto basito tanto dalle bici, oramai dei supermodelli, leggere, aerodinamiche, mentre i corridori, pezzi di marcantoni, forniti di radioline con auricolari sono sempre in contatto con le ammiraglie che li seguono, hanno attorno al torace uno strumento che controlla il battito cardiaco e lo trasmette al medico della squadra se ci mai fosse una discrepanza. Oggi un corridore si è liberato della mantellina antiacqua e l’ha buttato nel fosso, mentre il telecronista era affranto dal gesto facendo notare che era un oggetto di particolare valore, una siffatta mantellina nel fosso?! I droni identificano, nel gruppo, questo e quel corridore ed immediatamente sullo schermo appare un cerchietto che lo evidenza con la sua foto a margine dello schermo. Altro che Bartali nella canzone di Paolo Conte. Mio zio (il fratello di mio nonno) stupito davanti alla televisione, che lui chiamava la “radio clas veada” avrebbe detto:” Indè c’andruma a finì”. Me lo domando oggi anche io.

“Farà piacere un bel mazzo di rose

E anche il rumore che fa il cellophane

Ma una birra fa gola di più In questo giorno appiccicoso di caucciù

Sono seduto in cima a un paracarro

E sto pensando agli affari miei

Tra una moto e l'altra c'è un gran silenzio

Che descriverti non saprei

Oh, quanta strada nei miei sandali

Quanta ne avrà fatta Bartali

Quel naso triste come una salita

Quegli occhi allegri da italiano in gita”

Bartali di Paolo Conte

PASSI LUNGHI E BEN DISTESI. Era il 4 giugno del 2006, il mio cammino mi stava portando a Pamplona, ma già da Burlando, una frazione della capitale della Navarra, malgrado fosse la mattina presto della domenica, il bellissimo parco fluvial era animato da tantissime persone che correvano o semplicemente camminavano. In tuta e scarpette da ginnastica percorrevano queste stradine del parco che costeggia il fiume Arga. Non ero ancora abituato a questo tipo di attività ludica, anzi mi sembrava tutto molto strano, da noi in Italia allora solo pochissimi e rarissimi personaggi facevano jogging. “Il jogging, detto anche footing, è un passeggio in forma di corsa a passo lento. Lo scopo principale dell'attività è aumentare il benessere fisico di chi la intraprende senza però subire lo stress derivato dalla corsa vera e propria, che è più veloce. È un'attività ludico sportiva principalmente amatoriale”. Ma veniamo ai giorni nostri. Da più di un anno siamo costretti a convivere con questa pandemia che oltre a privarci di alcune libertà ci ha anche privato di alcuni amici. Abbiamo attraversato lookdown, zone rosse, arancio, gialle e finalmente bianche. A dire la verità a parte il lookdown, durante le altre colorazioni, la mia vita cambiava di poco, con la necessità di fare passeggiare il cane potevo anche fare puntate nelle immediate vicinanze. Ebbene, soprattutto nelle domeniche pomeriggio, quando mi recavo nella valletta così detta del Fontanone, trovavo gente che correva, che camminava da soli o in piccoli gruppi, tutti mascherarti, tutti a debita distanza, se avevano la mascherina abbassata nel incrociarti la indossavano correttamente salutando da lontano eccetera. Ma ultimamente, da quando siamo passati in zona gialla e poi in bianca, la strada che solitamente percorro da Via Vigorelli sino a via Castel del Lupo è tornata deserta, come se tutti quelli che la popolavano prima avessero trovato meglio da fare. Così mi capita di passare tutto il tempo senza incontrare anima viva, non è che mi dispiaccia, però godo di questa mia solitudine che così mi piaceva e che mi piace ancora sin da quando ero viandante, pellegrino in giro per i sentieri di Spagna. “Noi siamo viandanti, non camminatori. Siamo le creature della via, della strada aperta, degli incroci, delle curve, delle soste. Lo siamo anche quando non camminiamo. Perché dal cammino non si fa ritorno. Non abbiamo più fatto ritorno dal nostro primo cammino. Una parte di noi è rimasta in qualche bosco, presa in qualche corteccia, appesa a qualche ramo. Noi intuiamo, senza riuscire a razionalizzarlo, di essere parte di quella cosa chiamata «viandanza»: una vita nuova, una soglia, un’altra dimensione in cui le nostre fantasticherie di sognatori diurni si realizzano. Noi siamo pochi, siamo una minoranza. Ci riconosciamo subito. Ci passiamo parole sottobanco. Ci pensiamo in silenzio. Non amiamo i decaloghi. Chiamiamo i nostri zaini per nome”. (Luigi Nacci - Il Cammino). Sempre per bontà vostra GIU.BA.

ED E’ SUBITO ESTATE: Mi sono distratto un attimo, colpa del COVID, ed è subito estate. E’ andata così, mi stavo recando in un posto in mezzo alle vigne, un posto ubertoso (altra parola desueta) nel fondo di una valletta, quando tra un pensiero ed un altro e una mini lepre che veniva inseguita dalla cagnetta, mi sono accorto che oltre ai rotoloni d’erba posteggiati in mezzo ai campi, quel verde e giallo che si muoveva non era lisca secca ma grano. “E’ quasi maturo, ma allora è estate!!!”. Mi sono incamminato sul campo appena tagliato di erba circumnavigando quello di grano, fra lo stupore di un agricoltore che stava per far partire l’irrigazione del granoturco sparando in cielo uno spruzzo di acqua che ricadendo in mille piccole gocce creava un arcobaleno artificiale. Lunedì 21 giugno, solstizio d’estate, ore 5,32, da quel momento saranno legittimate le sortite notturne delle zanzare, ma anche il caldo e tutti quei segnali latenti che creano una atmosfera estiva. Chi non ama l’estate? La stagione che preferisco è l’autunno per i suoi colori, i suoi profumi di muschio e di funghi……ma l’estate!!!! Arriva sinuosa, pigra come una bella addormentata nei pomeriggi bollenti d’agosto, languida appena sudata, con le tende che si gonfiano colme di brezza, quando anche la campagna è impigrita e si sentono solo le cicale frinire nella vampa estiva. Voglia di acqua e limone, di fresco, di onda e di risacca che rinfreschi la mente e che ci purifichi dalla nebbia e dal freddo umido degli inverni Padani. Arriva l’estate e le piazze di paese restano vuote, deserte, solo sotto le tende dei caffè all’aperto pochi temerari affrontano la siesta pisolando sulle sedie con la testa che ciondola. La sera nei cortili, sotto i bersò di uva alienga o americana, che mano a mano prende colore per esplodere poi verso fine agosto nelle sfumature profumate di blu e di viola, le chiacchiere al buio davanti all’uscio di casa, sventolando ventagli e picchiando manate sul collo e sulle braccia, facili prede delle zanzare, unica croce delle notti estive. Poi finalmente a letto nella speranza che verso mattina un refolo di vento faccia rabbrividire la pelle e che ci obblighi a coprirci con un lenzuolo unica fresca cortina leggera ma mai sufficientemente. Mi sono distratto un attimo ed è subito estate. Spegni il computer, tira le tende, crea penombra e poi lascia che i tuoi pensieri vadano oltre il campo di grano e di meliga sino al limitar della ferrovia a riscattare una intelligenza schiava. Sempre per bontà vostra GIU.BA.

IL PADRE DELLA SPOSA

IL PADRE DELLA SPOSA

Questo pezzo lo scrissi per la prima volta il 23 ottobre 1991, quindi quasi trent’anni fa, oggi lo voglio riscrivere con lo spirito attuale e lo voglio dedicare agli amici Domenica e Gianni e Patrizia e Franco che stanno per vivere questa esperienza. Questa volta tocca a me! Dopo aver sorriso per le peripezie di Walter Matthau in “Appuntamento al Plaza” e Spencer Tracy(nel 1950) e Steve Martin (nel 1991) nei film appunto “Il padre della sposa”, il fatidico giorno del “papà mi sposo” è arrivato anche per me. Se la cosa era nell’aria da tempo, d’altra parte , come tutti i genitori, suppongo, speravo che questo momento di distacco arrivasse il più tardi possibile. Mi immaginavo anche una formale richiesta della mano di mia figlia, ma c’è una tale confidenza con il mio futuro genero, che la cosa è stata superata senza queste formalità, probabilmente imbarazzanti per entrambi. Il guaio è che dal momento della fatidica frase in casa è scoppiata l’”emergenza sposi”. Le donne di casa cuciono e ricamano; si sfilano le lenzuola per prepararle per il punto a giorno,quadro, erba, paglia e fieno, ecc. “C’è da fare tutto”, per fortuna che ci ha dato un anno di tempo ma la frase che più mi sconvolge è “la gà gnent”. Ma come “gnent”! Un’ampia fetta dell’armadio quattro stagioni è occupata da pile di scatole Bassetti, Zucchi, Gabel, Perofilo e la pila l’ho vista crescere paurosamente da almeno vent’anni a questa parte, tant’è che ogni volta che erroneamente apro le ante dell’armadio temo mi rovini addosso la dote travolgendomi: “PADRE DELLA SPOSA TRAVOLTO DALLA DOTE, SI DISPERA DI TROVARE IL CORPO, I FAMIGLIARI SONO STATI AVVERTITI”. C’è anche da risolvere il mistero della coperta di Piquet. Non lasciatevi ingannare: il noto pilota di Formula1, non è diventato commerciante di tessuti e telerie da casa(a Buffon non è andata meravigliosamente) ma la coperta di piquet è quell’accessorio indispensabile ad un matrimonio. Ma che camera da letto in ottone e mobili laccati veneziani, ma che cucina “Spadolini” la più amata dagli italiani, importante è la coperta di piquet. La si userà una sola volta nella vita, quando è da stabilire, ma la si userà, punto e basta! Inutile replicare e bho! Mi sovvengono allora le decine di lenzuola con bordure in chiacchierino, (o come dice oggi mia nipote Cecilia chiacchiericcio), che ammiccano dai cassetti del comò desiderose di essere adoperate, ma impietosamente ed immancabilmente sostituite dal solito telo Bassetti verde a pois bianchi e viceversa. La dote e la sua preparazione sono un rito antico e crudele che getta scompiglio e nello sgomento in più di una famiglia. Ma ciò che fa tremare maggiormente è il pranzo di nozze. Si dice che oramai la gente non ami più andare a tali pranzi da durate bibliche che sono più stressanti di una giornata lavorativa, che oramai si mangia in maniera festaiola tutti i giorni e la domenica è occasione di fare dieta, si imbastisce uno spuntino, due cosine, un grissino e via. Gli agnolotti si mangiano anche durante la settimana e non si rincorrono più le occasioni nuziali per fare pantagrueliche mangiate e bevute. Parrebbe (dico parrebbe) che oggi per festeggiare gli sposi basti un rinfresco, uno spuntino in piedi, tartinaggio, due canapès al salmone , risottino finale allo champagne, vino anche in bicchieri di plastica con retrogusto macero poliestere, torta, confetti, saluti agli sposi e via. NIENTE DI PIU’ FALSO, QUESTO E’ QUELLO CHE SPERANO I CONSUOCERI. Ma ecco la descrizione di un pranzo nuziale, diciamo, normale. I parenti prossimi d’accordo. Il gruppo più vorace ed assetato è quello degli amici, 50/100 circa i quali dopo aver spolverato tutto ciò che c’era di commestibile nel menù, ma anche negli immediati paraggi, si aggiravano famelici attorno al buffet. Due camerieri risultavano dispersi, mentre un altro da quel giorno viene soprannominato “brass mucc” ovvero il monco. Solitamente verso la fine del pasto i due consuoceri avvicinandosi alla cassa, fingono cordialità e signorile indifferenza, ma hanno poi avuto un attimo di sbandamento dinnanzi alla scrivania del direttore. Il capo cameriere terrorizzato gridava:”Chiedono due spaghi aglio e olio, tonno con cipolle e ovviamente champagne” “ma hanno già mangiato la torta ed il gelato???” dicevano sgomenti i due consuoceri sconvolti da tutto ciò ma anche dal conto. Resto con l’amletico dubbio, fare o non fare il pranzo. Che decidano gli sposi e buonanotte! Nel frattempo ho ripreso a fumare la pipa – che mi da tono autorevole – leggo il giornale guardando di sottecchi il laborioso affaccendamento delle donne. L’unica a non soffrire del trambusto pare proprio la sposa che, oggi come ieri, riempie la casa con le sue risate e la sua energia e vitalità. Chissà quanto mi mancherà. GIU.BA.

Il tempo dei pomodori (ma anche degli spaghetti): Dopo il “tempo delle mele” ecco appropinquarsi (parola desueta) il tempo dei pomodori, ma anche dell’insalata, carote ravanelli ecc. ecc. Chi ha un fazzoletto di terra, ma anche chi pur non avendolo di proprietà ha in uso un piccolo appezzamento di terreno, ma anche un terrazzo piccolo o grande che sia, ecco giunta l’ora della semina. Vango ergo sum. Tutti a vangare a zappettare diserbare, potare, innaffiare ecc. ecc.. Tutti davanti agli espositori delle sementi a cercare quale sarà la semente giusta, il pisello nano o rampicante, meglio nano non bisogna imbacchettarlo e il ravanello, un po’ indigesto ma fa tanto colore nell’ insalata. Il pomodoro, c’è gente che ne pianta talmente tanti che a un certo punto non riesce più a disfarsene, i parenti e i vicini non aprono neanche più la porta se vedono dallo spioncino la faccia sorridente ma che nasconde tra le mani l’ennesima borsa di pomodori. Poi c’è il rito della salsa. Conosco una famiglia di amici che sul finire dell’estate approntano nel cortile di casa una specie di sabba dove in un pentolone mettono a cuocere,a scottare e poi a bollire, un bancale di pomodori e per tutto il giorno con un lavorio degno degli elfi di Babbo Natale, preparano, fanno passare il pomodoro in una macchina semi industriale che separa la polpa dalla pelle. Solitamente sono coinvolte una dozzina di persone che alla fine della giornata hanno preparato un quintalata di salsa di pomodoro. Una sera, passando da quelle parti mi sono permesso di far notare che con una spesa decisamente inferiore –materia prima, gas, luce, barattoli con coperchio ecc. senza contare le ore degli intervenuti – si sarebbero potuti comprare almeno il doppio di scatole di pelati passati o cubettati. Blasfemia!!!!! C’è stata una sommossa popolare e qualcuno stava già proponendo di mettermi all’interno del calderone dove bollivano i vasi di conserva, sono stato salvato all’ultimo dall’intervento di una persona autorevole che, con davanti un grembiule imbrattato di rosso come un macellaio, ha calmato gli animi. “ma vuoi mettere la salsa fatta da noi, il gusto primordiale del pomodoro fresco, il profumo del basilico, ecc.ecc.”.Per carità non voglio togliere anche questo ultimo piacere, semplicemente volevo far notare che le scatole di pelati sarebbero costate molto meno. Fui emarginato in un angolo del cortile, solitario e appartato, mentre aspettavo di ricondurre la mia augusta genitrice a casa. “E no!.... adesso si cena!” ovviamente spaghetti al pomodoro per tutti, zuppierone piene di rossi spaghetti, tutti attorno a tavole improvvisate i convenuti, con i piatti in mano e a me tornava in mente la scena di Totò in Miseria e Nobiltà in piedi sulla tavola e con gli spaghetti in tasca. Detto questo facciamoci “du spaghi”. Mi ricordo una volta sul Cammino Aragonese, assieme ad alcuni pellegrini spagnoli arrivammo in un meriggio “muy calientado” ad un rifugio, impossibile continuare con quel sole. L’ospitalera era una giovane ragazza e dopo un poco di insistenza acconsentì di prepararci della pasta. Recuperai del pomodoro (tomate frito, qui dovremmo aprire un dibattito*), tonno, delle olive, olio e aglio e cipolla. Mentre stavo preparando questo sugo improvvisato, mi scappò l’occhio sulla ragazza: aveva messo sul fuoco una pentola d’acqua e ancora fredda stava infilando nella pentola una manciata di spaghetti e una manciata di sale. Scattai in avanti e la bloccai: “Tieni dei bambini, chicos?” “Dos, due” “Brava , muy bien adesso vai a casa a guardare i tuoi bambini che alla pasta ci penso io”. Checco Zalone docet. Feci una pasta al tonno, olive e pomodoro che a qualcuno vengono ancora le lacrime agli occhi, compreso una spruzzata di parmigiano dimenticata da un connazionale in un angolo della cucina. Non fu ne la prima ne l’ultima volta che mi esibii in cucina. Una precauzione a chi capitasse: il tomate frito va comunque cucinato, olio aglio e cipolla da imbiondire, gli spagnoli lo mettono freddo sulla pasta stracotta (terrificante), per la pasta preferite la pasta Gallo che viene fatta a Barcellona ma con metodi italiani come dice il cognome dei titolari. Due spaghi a tutti e buon appetito. GIU.BA.

LA GOMMA DA CANCELLARE

Della mia infanzia ho pochi ricordi, il tempo li ha cancellati quasi tutti, mi ricordo vagamente che fui morso da un cane perché avevo infilato in un suo orecchio in ciuffetto di saggina quella per le scope. Finii all’ospedale per l’antirabbica. Ma un episodio mi è rimasto impresso nella mente, un ricordo indelebile, incancellabile, io sono andato a scuola un anno prima quindi a cinque anni appena compiuti e per far ciò mi iscrissero alla scuola delle Suore Benedettine. Primo giorno di scuola, mi accompagnò mio papà, salii titubante le scale e poi finalmente in classe con una suorina di cui non mi ricordo più il nome ma ricordo benissimo le sue mani secche e legnose come gli schiaffi che distribuiva a destra e a manca. Oggi chiamerebbero la Procura della Repubblica o quanto meno il Telefono Azzurro. La suorina una volta che fummo tutti entrati, chiuse la porta ed iniziò con l’appello e poi con la preghiera, ma mentre iniziava ad insegnarci la preghiera del mattino con cipiglio severo, si senti bussare alla porta dell’aula:” Avanti” gridò la suora e apparve la faccia di mio papà che chiedendo scusa mi portava una gomma da cancellare di quelle bicolore: “Scusi maestra, ma mi sono ricordato che nell’astuccio di mio figlio avevamo dimenticato di mettere la gomma da cancellare”. La suora parve essere percorsa da un brivido di terrore: ” Qui non si cancella nulla, la gomma non serve, se la riporti pure via” Mio padre arretrò, una mano sulla maniglia e l’altra che timidamente teneva fra le dita la famosa gomma. Allora a scuola si cominciava con i puntini, poi le lineette e poi dopo un mese circa cominciavamo a scrivere “uva”. Una fatica incredibile, volavano sberle e non mancavano le lacrime che cadevano sul foglio del quaderno. Eravamo praticamente sdraiati sul banco, gomito, mano, testa un solo corpo e guai ad essere mancini, la maestra dava il meglio di se nel cercare di correggere con urla e sberle quel che allora era considerato un difetto. Ma di tutto questo il mio ricordo ritorno al viso di mio padre, allora aveva 28 anni ed era un reduce dalla Russia ma sembrava più anziano della sua vera età, con la gomma in mano ed un sorriso timido nel cercare di vedermi ancora per un attimo, con la scusa della gomma, quale era il mio stato d’animo nel il mio primo passo verso la vita fuori di casa. Sempre per bontà vostra. GIU.BA. IL PAPA’

E’ pronta la cena, corri!

Ti ho messo il caffè in frigo così quando torni, lo trovi freddo.

Non sarai un po’ leggera vestita così?

La prossima volta andrà meglio, vedrai.

Vai piano! Lo so che adesso ti manca e ti senti morire, ma passerà.

E’ un dolore infinito, ma sei più forte tu.

Mi vesto e arrivo.

Scegli una stella che te la vado a prendere.

Non chiamare il tecnico, vengo io.

Sei bella quando sorridi.

Questi occhi te li ho fatti proprio bene!

Tieni, mangialo tu. Io non ho più fame.

Sei sicura che va tutto bene?

Fatti una bella doccia, così ti riscaldi.

Dammi il trolley, lo porto io.

Parto un po’ prima, così quando arrivi mi trovi in stazione.

Questo vestito ti sta benissimo!

Non sono stanco, andiamo!

Vieni a pranzo, ti aspettiamo?

Fammi solo uno squillo quando arrivi così posso mettermi a dormire.

Vorrei vederti sempre felice, come adesso.

Ho sbagliato tante di quelle volte ma l’ho fatto soltanto per proteggerti.

Buonanotte.

A domani.

Quante volte i nostri papà ci hanno detto "Ti amo" senza che noi ce ne rendessimo conto.

GIU.BA.

Bianchin sprusà

L’EVOLUZIONE DEL BIANCHINO:

C’era una volta il bianchino, ovvero il calice di vino bianco, un modo di bere che ha accompagnato, ma accompagna ancora oggi gli italiani nell’evoluzione della moda del bere. Parlo per cognizione di causa, almeno per ciò che riguarda gli anni che dalla fine della II^ guerra mondiale arrivano ai giorni nostri, sono stato e me ne vanto, testimone diretto di questa evoluzione che ho seguito passo passo. Che cosa è cambiato appunto nella maniera di bere: siamo passati dalla quantità alla qualità, pur restando fondamentalmente fedeli al vino per ciò che riguarda le bevande edonistiche ovvero quelle che servono ad appagare il piacere del bere, ma non solo quello come vedremo in seguito. Appena finita la guerra l’ordinazione al bar, al di la del caffè, era principalmente per il calice di vino, bianco e rosso; allora c’erano persone che già di primo mattino bevevano il “pekar” definizione mutuata dall’austriaco, infatti i soldati di Cecco Beppe di stanza nel Lombardo Veneto all’osteria chiedevano un pekar, ovvero un quinto di litro, il bicchiere grosso. La colazione consisteva a volte anche in un caffè ed una grappa bianca, grigioverde o mandorlata-, oppure in un vermuttino o un marsalino. Ma la situazione di quegli anni purtroppo giustificava certe scelte diciamo alimentari, buona parte di coloro che lavoravano in ferrovia o nell’indotto ferroviario, stradini, scariolanti e fornaciai, quelli delle grandi acciaierie milanesi ma non solo quelli, dovevano combattere per tutto il giorno con il freddo e la nebbia (almeno d’inverno) lavorando all’aria aperta di giorno e di notte ma soprattutto sopportando una fatica fisica inimmaginabile ai nostri giorni, le massicciate di ghiaia grossa delle linee ferroviarie venivano fatte a mano con un forcone e una catena che aiutava a smuovere questa massa di sassi, e poi le traversine, e poi i binari, cose che viste con gli occhi di poi non possono che giustificare quei padri di famiglia che già all’alba si mettevano in corpo e spesso a stomaco vuoto, un quinto di vino bianco o rosso, grappa o marsala. Una leggenda metropolitana racconta che i bar delle stazioni di Lambrate e di Rogoredo preparassero sul bancone, di primo mattino, una lunga fila di cicchetti ”chupitos” di grappa bianca, mandorlata o grigio verde e gli operai bergamaschi e bresciani che scendevano dai treni si precipitavano a bere quell’ultimo bicchierino prima di fiondarsi nelle grandi fonderie milanesi. Il venerdì sera si pagava il conto. Ma poi le Falk hanno chiuso e anche le Redaelli e anche queste abitudini mattutine. Ma tornando alle mode ed al modo di bere il bianchino fu da sempre e resta tuttora in vetta all’indice di gradimento delle bevande da bar. Ma con gli anni e di fatto con una congiuntura favorevole, anche il vino cominciò ad ingentilirsi, dall’anonimo vino in bottiglione si passava a bere il “frizzantino” un po’ meno rude, più amabile, antesignano del prosecchino che veniva distribuito in mini bottigliette simili alle champagnotte. All’inizio degli anni 60’si incominciò ad aggiungere il bitter al bianchino, il mitico “biankin sprusà” lo spruzzato, a cui la gente dava nomi di fantasia come: la bicicletta, la minigonna, o il “mes e mes” da bersi in due ovvero mezzo bianco e mezzo campari soda. Leggendario è lo “spritz” bevuto nel Nord Est, ma ora diffuso in tutto il mondo, ovvero spumante, aperol, spruzzo di selz e fetta di arancio, un rito preserale oramai consolidato. A quel punto incominciò anche l’era dell’aperitivo, sino allora non ce ne era stato bisogno, la fame veniva comunque da sé, anzi era in abbondanza. Divennero di moda anche vini non più solo locali, come i bianchi dei Colli Romani, i vari spumanti, i vini veneti del Collio. Gli anni passano e anche l’evoluzione dei gusti della gente: corsi di degustazione, programmi televisivi, personaggi televisivi (Cracco, Canavacciuolo, Barbieri, Bastianich ecc.) i servizi di Bonsignore,ma anche di altri hanno di fatto insegnato alla gente a bere e magiare meglio, sostenuti ovviamente da un benessere diffuso, lontano cinquanta anni dall’inizio del nostro ragionamento Oggi vanno di moda i wine bar, le enoteche, la scelta di vino oramai è vastissima, il vino è uscito dalle osterie, dai bar di periferia e dalle bottiglierie, dai Trani milanesi per consolidarsi al top delle preferenze degli italiani. La dimostrazione sta anche nel fatto che appena usciti dalla zona rossa/arancio ci siamo fiondati nei bar per l’aperitivo. E se oggi al bar, durante l’happy hour chiediamo un bianco fermo e ci vediamo offrire quanto c’è di meglio fra i vini italiani da nord a sud, bianco o rosso, ricordiamoci di tutti quelli a cui il vino serviva per affrontare una giornata di lavoro, di fatica, di sacrificio, di fatto loro hanno contribuito al nostro benessere pagando anche con la salute e come non pensare a questo punto anche al vino come il secondo elemento, assieme al pane, della componente Eucaristica: il Corpo ed il Sangue di Gesù. E pensare che eravamo partiti con un bianchino………….vi saluto brava gente e prosit. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.

La candida spia: Nonna siamo andati in un bello bar, io ho bevuto il Crodino ma il nonno ha bevuto un bianchetto. (Raffaella a quattro anni)

COME ALLEVARE LUMACHE E VIVERE FELICI: Dalla mattina avevo un forte dolore alla base dello sterno, vi parlo di parecchi anni fa, subito non feci caso, ma verso sera, dopo cena, in bicicletta decisi di fare una visita alla Croce Rossa di Casteggio approfittando del fatto che mia moglie era di turno li. Faceva caldo, non caldissimo eravamo all’inizio dell’estate, quindi in pantaloni corti, polo e infradito mi presentai alla sede della CRI. Per parecchie volte ero stato la voce narrante delle loro manifestazioni e mi conoscevano bene. Mi rivolsi al medico di turno e gli sottoposi questo mio sintomo. “Ti faccio un buscopan e poi vediamo, nel frattempo non muoverti di qui”. Passata una mezz’ora il dolore non mi era passato e il giovane medico decise su due piedi di mandarmi con un’auto all’ospedale per un elettrocardiogramma. A quel punto cominciai a essere un poco preoccupato e nervoso, avevo vissuto anni prima una situazione simile con mio padre. Arrivati in Pronto soccorso mi fecero subito l’elettrocardiogramma ma poi il medico di turno non volle refertare il risultato e mi ricoverò seduta stante in attesa, la mattina successiva, dello specialista. Io ero sempre in calzoni corti, polo e infradito. Riuscii a chiamare mia moglie e con la scusa dell’auto della CRI riuscì ad entrare, malgrado l’oramai ora tarda, e rifornirmi di pigiama. Io non ero felicissimo di passare la notte in ospedale e mostrai tutta la mia insofferenza agli infermieri e quasi al limite della scontrosità non volli indossare il pigiama ne tanto meno mettermi a letto. Mi sedetti in un salottino destinato alla visita parenti, ma poi il sonno e lo stress ebbero la meglio e acconsentii di sdraiarmi in un letto in una camera con altri tre pazienti. Una badante notturna andava e veniva tenendo d’occhio un paziente alla mia destra mentre gli altri due russavano sonoramente. Venne il mattino e nella attesa del medico feci conoscenza degli altri tre, ma quello che destò maggiore attenzione era quello alla mia destra, quello curato dalla badante, che poi scoprii curava più di un malato motivo del suo andare e venire, era un etilista oramai preda del delirium tremens, infatti aveva le allucinazioni come il bicchiere che lo mordeva e altre cose. Venne una signora con il cambio della biancheria, poi seppi che era la moglie, molto sbrigativa, dette la roba alla badante e se ne andò insalutata visitatrice. La badante lo lavò e lo cambiò, io avevo recuperato un giornale e a cavalcioni sul letto lo stavo leggendo, la badante mi chiese se potevo tenere d’occhio il suo assistito mentre lei si allontanava per un quarto d’ora. “Come si chiama?” chiesi,”Franco” il quale emetteva un flebile lamento, quasi un rantolo. Aveva gli occhi chiusi e stava disteso nel letto con le mani lungo i fianchi. Io leggevo e ogni tanto, per fare capire la mia presenza lo chiamavo “Franco, Franco”, lui mugolava. Ad un tratto, al mio richiamo, mi accorsi che non dava più risposta, mi avvicinai al suo viso e capii che se ne era andato. In quel mentre entrò la badante e io l’allarmai subito “Non risponde più”. Ci fu un po’ di trambusto, corsero infermieri e medici ma Franco se ne era andato. Gli altri due pazienti se ne stavano con gli occhi sbarrati in silenzio, ma molto turbati. La badante mi chiese di telefonare ad un numero scritto su di un foglietto. Rispose una voce femminile, la moglie “Signora Franco è mancato”, la risposta mi raggelò: “Appena ho tempo vengo”. La badante mi spiegò la freddezza della risposta, a causa del suo stato di etilista aveva distrutto i suoi rapporti con la famiglia sino alla separazione. Difficile a dirsi, ma Franco quella mattina aveva liberato se stesso e la moglie. A proposito, la mia era una forte gastrite da curare con il Malox. Cosa centrano le lumache? In quel periodo in uno spazio verde attorno a casa mi era venuto lo schiribizzo di allevare lumache e nel tempo libero lasciavo che queste bestiole si arrampicassero sulle mie braccia mentre io le osservavo e le ammiravo per la loro pazienza e la lentezza delle loro vite. Ecco la lentezza della vita, vivere la lentezza lasciare ogni tanto che la vita ci scorra addosso come il tempo. Della mia avventura con le lumache ve ne parlo in un prossimo futuro,spero, ma con calma. Vi saluto brava gente. GIU.BA.

IL DROMEDARIO: Ho fatto la prima dose del vaccino. Questo interessa a pochi. Ho fatto l’Astrazenica, questo comincia a suscitare un altro interesse positivo o negativo. Non mi ricordo se quando mi sono alzato per andarmene ho ringraziato il medico e l’infermiera che mi aveva inoculato la dose e se non lo avessi fatto mi ricrescerebbe moltissimo. Sono stati molto professionali, efficienti ed efficaci senza cadere da parte mia nella piaggeria. A parte l’antinfluenzale non ho ricordo di un altro vaccino se non quello esavalente fatto a militare. Tutti in fila, a torso nudo, una veloce pennellata di tintura di iodio in attesa della puntura nella mammella.Chi cadeva svenuto, chi poi aveva la febbre e chi aveva una “tetta” degna di Serena Grandi. A me non successe nulla e per questo motivo dovetti fare tutti i servizi di piantone, di mensa ecc. ecc. mentre gli altri erano di riposo in branda. Cosa c’era la dentro non è mai stato dato di sapere, nessuno se lo chiese né tanto meno si dichiarò no-vax, certamente per dieci anni buoni non ebbi più nulla ne influenza né raffreddori. Ma passiamo oltre, fatto il vaccino e restato in attesa per quindici minuti in una zona dedicata, sono risalito in macchina per tornare a casa percorrendo la strada per Torrazza. Telefonata alla gentil consorte e poi alla figlia: ” Tutto bene?” “tutto bene, per il momento nessun effetto secondario” ma mentre dicevo questo alla mia destra, in un campo limitrofo alla strada, si materializzarono due dromedari. Stupito le feci notare a mia figlia: “Non capisco, due dromedari che brucano l’erba sono un effetto secondario al vaccino oppure esistono veramente??”. Dubbio legittimo. Per mia fortuna non era un’allucinazione, i due dromedari esistevano effettivamente e se ne stavano in un prato beatamente a pascolare assieme a due lama (quelli che sputano). A parte questo, per ora tutto bene, nessun altro effetto secondario anche se il “bugiardino” del vaccino non l’ho mai letto e a dire la verità non vorrei neanche leggerlo. Anche perché una volta che lessi il bugiardino di un antidolorifico, restai talmente sbigottito che per un giorno stavo all’erta per capire se i sintomi letti mi stavano manifestando come: gastrite, insonnia, ansietà, ingiallimento della pelle e degli occhi, nausea, vomito, flatulenza, diarrea secchezza delle fauci ecc. ecc. e tutto questo per una semplice capsula per il mal di testa. Sono ottimista e spero di rimanerlo, e con questo vi saluto brava gente. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.

LE SCARPE DELLA MAMMA: Ero stato convocato quaranta giorni prima e mi avevano detto che avrei affiancato il responsabile del cerimoniale per la visita di Giovanni Paolo II°. Fu una avventura incredibile durante la quale avremmo dovuto preparare l’ambone e il parterre dell’Aula Magna. Attorno all’ambone, dove il Papa avrebbe letto il suo discorso, avrebbero dovuto sedersi tutti le autorità accademiche, le autorità ecclesiastiche della città di Milano e le autorità civili e politiche. Affiancavo il Dott. Ranelli, mentre negli uffici veniva preparato il “famigerato” ordine delle precedenze, un manuale severissimo su chi dovesse sedere e dove. Una volta stilato quest’ ordine e verificato che coloro che dovevano prendere posto confermavano la loro presenza (un lavoro incredibilmente farraginoso) anche perché le massime autorità davano subito la loro partecipazione, mentre le “mezze figure” creavano problemi sul “chi c’è e chi non c’è e dove mi mette, mi raccomando non vicino al tale a al talaltro”. Si arrivò finalmente al giorno prima della visita fissata per il 22 maggio 1983, ricevemmo il sopralluogo del responsabile della Gendarmeria Vaticana, un signore magro, non particolarmente aitante, sempre incazzato e con i capelli e i baffi rossi. Considerato che da lui dipendeva la sicurezza del Santo Padre, incazzati e pedanti lo saremmo stati anche noi. Lo accompagnai in Aula Magna, volle vedere lo schema della assegnazione dei posti, l’ambone, le poltrone e le sedie, la galleria ecc. ecc. Scendendo dal palco delle autorità notò due piante verdi messe a lato del palco, si voltò verso di me e mi puntò un dito in faccia: “Chi ha messo qui queste” ed io “Il giardiniere” e lui “Il giardiniere?!?!, voglio sapere nome cognome del giardiniere, tutto su di lui persino il numero di scarpe che porta sua madre” “Il giardiniere è un dipendente della Università” rispondo “ed è quel signore che in questo momento sta innaffiando i fiori”. Infatti dalla vetrata del corridoio attiguo si vedeva questo buon uomo che con la canna dell’acqua stava bagnando dei vasi di oleandri nel giardino Santa Caterina, quello che gli studenti chiamavano “il giardino delle vergini” poiché era riservato in maniera esclusiva alle studentesse e vigilato dal personale di sorveglianza. Il Rosso capelluto, ma anche paonazzo in viso in quel momento, chiamò con un urlo un suo giannizzero che lo seguiva come un ombra ed entrambi con un gesto repentino sollevarono le piante prendendole per la chioma. Il vaso, pesante, restò a terra, mentre le povere piante mostrarono tutte le loro radici spargendo terra tutt’intorno. Guardarono attentamente rigirandole le radici e poi rimisero le piante al loro posto, le quali ora però mostravano scarmigliate la violenza del gesto come il pavimento tutt’intorno. Se ne andò bofonchiando. Venne il fatidico giorno, 22 maggio 1983, quella notte dormii in foresteria professori, poi alle 5 ancora buio, tutti per un incontro organizzativo finale e poi ognuno al suo posto. Cominciarono ad arrivare gli ospiti, ognuno al suo posto, i professori con la toga e qualcuno con l’ermellino. Intanto dall’ingresso giungeva il clamore degli studenti che cantavano e gridavano. Giovanni Paolo II° è oramai all’interno dell’Università, manca poco al suo ingresso in Aula Magna. Si fa avanti l’On.xxxxxx che non faceva parte dell’elenco degli invitati e con aria tronfia annuncia “Dove devo mettermi, rappresento il Governo”.Scorro l’elenco per cercare il suo nome ma non esiste, quello con aria impaziente quasi a sollecitarmi. Alzo lo sguardo e incrocio quello del mio superiore il quale scuote la testa. Mi riprendo anche dall’imbarazzo sicuro di essere nel giusto. “Credo” rispondo ”che a rappresentare il Governo ci sia già il Ministro dell’Interno il Sen. Virginio Rognoni che si è già accomodato e il vostro nome non è presente nelle liste degli invitati, ma se attende un attimo vediamo di farla accomodare fra i docenti, c’è sempre qualcuno che manca” Il mio superiore rimasto in silenzio alle nostre spalle mi fa segno con il pollice alzato e mi strizza l’occhio. L’On. “non sono nessuno ma metto in imbarazzo la gente” si guarda attorno e poi accetta, come se stesse facendo un favore a noi, di attendere un posto fra i docenti. A parte un piccolo incidente al microfono del Papa, tutto poi fila liscio. Il Rosso esce un attimo dall’aula e mentre mi passa vicino con una mano mi stringe il braccio. Tutto OK, ma il numero delle scarpe della mamma del giardiniere non lo saprà mai anzi, al giardiniere non lo ho mai chiesto. Sempre per bontà vostra. GIU.BA. n.b. Il Rosso è il primo a sinistra mentre il suo “collaboratore” è l’ultimo a destra

LA LEPRE FELICE: Il lato positivo della pandemia sta nel fatto che riesco, pur restando nell’ambito comunale, fare anche lunghe passeggiate solitarie fra le vigne assieme alla fedele Peggy. E proprio in una di queste occasioni ho assistito ad un fenomeno a cui non avevo memoria di aver mai visto. Al limite di una vigna, una carrareccia polverosa, all’improvviso ho visto due lepri, una ferma seduta e l’altra che invece si rotolava nella polvere, si rialzava tornava a rotolare e sembrava cercare il consenso di quella seduta. Non avevo mai assistito ad una cosa del genere e in cuor mio speravo che la cagnetta non si accorgesse di quanto stava accadendo ad una decina di metri da noi. Mi sono fermato silenzioso a guardare sempre sperando che nulla potesse accadere a turbare quel momento. Il cane stava cercando qualche nuovo odore ed era impegnato altrove, io quasi non respiravo nel timore che i due “innamorati” si accorgessero di me. Ma il momento magico stava per finire, infine il cane si era accorto dei due selvatici e prima li ha puntati in ferma ma poi è partito a razzo mentre le due bestiole scomparivano nel folto del boschetto vicino. Il cane, oramai anche lui da “divano”, dopo lo scatto iniziale tornava caracollando e scodinzolando come dire “hai visto che li ho fatti scappare” ed io ad alta voce “ho visto che ti hanno dato la polvere!!!”. Tornato a casa mi sono informato presso esperti di selvatici i quale mi hanno erudito sul fatto che le lepri in questo periodo sono in amore e quello a cui ho assistito non era altro che un rituale di corteggiamento fra il maschio, che faceva le capriole nella polvere, e la femmina che assisteva interessata. Ecco perché ho scritto che erano due innamorati. Due lepri felici, impegnati fra i profumi della primavera, a pensare di trovare un compagno o una compagna. Nella stessa area da qualche tempo fanno la loro comparsa anche una famiglia di daini i quali a volte si spingono fino in città per la felicità di tutti quelli che li fotografano e poi li postano su F.B. Forse questo è il lato positivo di questa situazione, la natura e i suoi abitanti selvatici si riprendo quegli spazi che sono tornati liberi o almeno poco frequentati dagli umani. Ho incontrato anche una volpe e un tasso, mi hanno avvertito anche della presenza di lupi ma non ne ho mai visti nemmeno da lontano. A proposito mi astengo di fare battute sui tassi e le tasse, sarà per un’altra volta. Sempre per bontà vostra GIU.BA.

TANTO PER DIRE

Dimostrazione d’affetto: La mia diletta non va più dietro la bocchia del rute, gli ho fatto un cesso di melgazzi con la tenda davanti.

Al mercato: Come mai ves qui? Ma io cero giamò! No io sono arrivato almà almà adesso.

Dichiarazione d’amore: Quando la mania del mio marsinino sarà ataca alla tua socca, allora si che saruma arenta.

Due agricoltori a Retorbido, uno va verso la campagna e uno torna a casa:

Vat Vat?….. Von Von!

GIU.BA.

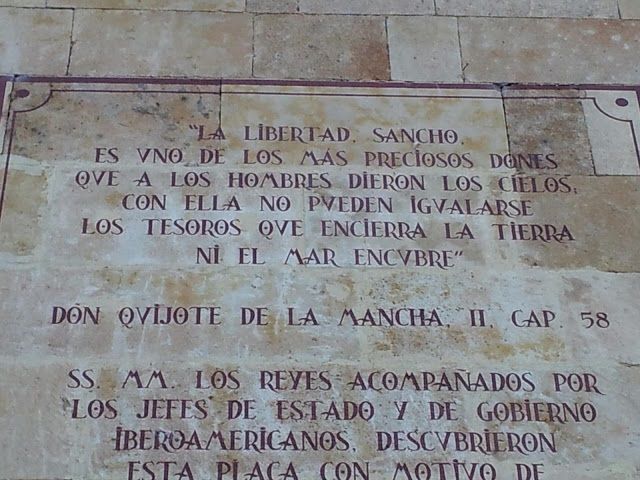

In questi giorni si è celebrato il Dantedì, come qualcuno saprà negli anni passati tenevo delle conversazioni proprio sulla Divina Commedia. La serata più famosa fu quella che tenni al Castello Beccaria di Montebello. Oggi mi permetto di proporvi un mezzo canto, per non tediarvi troppo, il III° Canto dell'Inferno e specificatamente la parte che riguarda Caronte. Spero di farvi piacere. CARONTE: Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: «Guai a voi, anime prave! Non isperate mai veder lo cielo: i' vegno per menarvi a l'altra riva ne le tenebre eterne, in caldo e 'n gelo. E tu che stai' costì, anima viva, pàrtiti da cotesti che son morti». Ma poi che vide ch'io non mi partiva, disse: «Per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui, per passare: più lieve legno convien che ti porti». E 'l duca lui: «Caron, non ti crucciare: vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare». Quinci fuor quiete le lanose gote al nocchier de la livida palude, che 'ntorno a li occhi avea di fiamme rote. Ma quell'anime, ch'eran lasse e nude, cangiar colore e dibattero i denti, ratto che 'nteser le parole crude. Bestemmiavano Dio e lor parenti, l'umana spezie e 'l loco e 'l tempo e 'l seme di lor semenza e di lor nascimenti. Poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo, a la riva malvagia ch'attende ciascun uom che Dio non teme. Caron dimonio, con occhi di bragia, loro accennando, tutte le raccoglie; batte col remo qualunque s'adagia. Come d'autunno si levan le foglie l'una appresso de l'altra, fin che 'l ramo vede a la terra tutte le sue spoglie, similemente il mal seme d'Adamo gittansi di quel lito ad una ad una, per cenni come augel per suo richiamo. Così sen vanno su per l'onda bruna, e avanti che sien di là discese, anche di qua nuova schiera s'auna. «Figliuol mio», disse 'l maestro cortese, «quelli che muoion ne l'ira di Dio tutti convegnon qui d'ogne paese: e pronti sono a trapassar lo rio, ché la divina giustizia li sprona, sì che la tema si volve in disio. Quinci non passa mai anima buona; e però, se Caron di te si lagna, ben puoi sapere omai che 'l suo dir suona». Finito questo, la buia campagna tremò sì forte, che de lo spavento la mente di sudore ancor mi bagna. La terra lagrimosa diede vento, che balenò una luce vermiglia la qual mi vinse ciascun sentimento; e caddi come l'uom cui sonno piglia. Ma chi era Caronte. Figlio di Erebo e della Notte, come Minosse., Cerbero, Gerione, Pluto e Flegias sono. mutuati nella D.C dalla mitologia pagana e Dante li pone qua e la nell’inferno come guardiani o addirittura come giudici (Minosse canto quinto) dove questo demone è di fatto un funzionario della burocrazia satanica e destina i dannati nei vari gironi indicando il luogo della condanna attorcigliando la coda. Di Caronte invece ne da ampia descrizione Virgilio nell’Eneide, ma io preferisco la descrizione meno trucida che ne da Dante rispetto a quella di Virgilio. Dice di lui Virgilio: “Caron demonio spaventoso e sozzo a cui lunga dal mento incolta e irta pende canuta barba, ha gli occhi accesi come di bragia”……“vecchio d’aspetto e d’anni; ma di forze come dio, vigoroso e verde è sempre”. Preferisco pensarlo a un buon diavolo che “il massimo Fattor” ha messo a traghettare le anime dei dannati da mille e mille anni, “Devi stare qua!!!!” e lui è li da mille e mille anni, un buon diavolo dovizioso nel suo incarico ma che però non vede l’ora di andarsene in pensione a riposarsi su qualche bella spiaggia con gli occhiali da sole che gli riparino gli occhi, irritati da questa cronica congiuntivite, e con dei vicini di sdraia possibilmente meno incazzati di quelli che frequenta ogni giorno sulle rive dell’Acheronte. Avanti e indrè a trasportare gentaglia, la feccia della feccia dell’umanità, la schiuma dell’umanità, pessimi compagni di viaggio, bestemmianti e ululanti che maledicono la loro semenza e il loro nascimento poiché sanno che questo traghetto è il punto del non ritorno e con i quali non si può nemmeno intraprendere un minimo di colloquio, mentre lui in cuor suo desidererebbe un po’ di pace e tranquillità uno spritz o un mojito con tanto ghiaccio e soprattutto un buon collirio. Un ultima considerazione: anche in questa occasione Dante sviene o si addormenta, è la prima volta ma non sarà l’ultima, non può passare sull’altra sponda da anima viva e quindi trova questa soluzione svenire. Anche alla fine del V° canto quello famosissimo di Paolo e Francesca alla fine del canto scrive “Mentre che l’uno spirto questo disse, l’altro piangëa; sì che di pietade io venni men così com’io morisse. E caddi come corpo morto cade.” qui è per l’emozione, la reazione al tuffo al cuore che il racconto ha provocato in lui. GIU.BA.

MILANO SANREMO: Una volta la Milano-Sanremo si svolgeva il 19 di marzo, era di fatto l’inizio della primavera ed era festa a scuola. Poi venne Craxi il quale disse che in Italia si facevano troppe feste infrasettimanali ed il comparto produttivo ne soffriva, e furono abolite. Infatti le feste politiche e religiose erano parecchie e chi poteva le attaccava ai week-end e la vacanza totale si ingigantiva. Ma non è di questo che volevo parlare. Il 19 di marzo è anche San Giuseppe e il mio nonno materno si chiamava proprio Giuseppe. Il nonno aveva un ristorantino in fondo a Corso Genova (Corso Fratelli Rosselli in realtà) a Voghera proprio dove il viale si congiunge con la statale dei Giovi. Il ristorante si chiamava pomposamente TOURING ed era frequentato soprattutto dai camionisti e rimaneva aperto h24 per via del bar e dei tabacchi. Di fronte c’era un grande parcheggio per i camions ed era frequentato giorno e notte. Ma il 19 di marzo, giorno in cui si correva la corsa di primavera era appunto l’onomastico del nonno. Ci vestivamo di tutto punto io, mio fratello Angelo (detto Maurizio) e mia sorella Carla. Così agghindati raggiungevamo il nonno presso il suo locale dove ci aveva già preceduto nostra cugina Elisabetta detta Betta, dopo di che ci appostavamo sul terrazzo che dava direttamente su corso Rosselli ed attendavamo con grande allegria la colorata carovana della corsa. “da qui si può seguire la corsa sino al pont a dla valassa” che segna il confine tra la Lombardia ed il Piemonte ed il nonno era fiero nel poter disporre, a beneficio dei nipoti, una simile prospettiva. Passata la corsa tutti a tavola a gustare i famosi “anolini di stracotto, gli anvèi” gli agnolotti piacentini di cui il nonno era un cultore provenendo proprio da quelle parti, lui era il gran visir degli anvèi e nel ripieno ci metteva anche un pizzico di cannella che dava un sapore speciale e particolare all’agnolotto. Una volta terminato il pranzo il nonno tirava fuori dei biglietti da mille lire nuovi di zecca che andava a prendere apposta per noi in banca e ne dava uno ad ognuno di noi. Quel mille lire nuovo lo facevamo durare per parecchio e lo tenevamo religiosamente nel portafoglio da mostrare anche ai compagni di scuola nella certezza di essere invidiati. Il nonno ovviamente è mancato da anni, ma il ristorante esiste ancora anche se ora si chiama “Da Sofia” e quando passo di li lancio sempre una occhiata soprattutto al terrazzo da dove ogni anno andavamo a vedere passare la Milano-Sanremo. Sempre per Bontà vostra. GIU.BA.

STATE ZITTI.....DORMONO

C’è silenzio sui gradoni di granito del sacrario di Redipuglia. Un silenzio solenne a custodire ciò che resta di centomila soldati italiani che qui riposano in pace, su questi colli aspri del Carso che chiesero un incredibile tributo di sangue da entrambi le parti.

Generale dietro la collina ci sta la notte Krukka ed assassina……..

Chi arriva sin quassù ha lasciato spiagge assolate, ombrelloni e sdraie, ha le ciabatte di gomma e i pantaloni corti di tela sgargianti di colori ma gli occhi stupiti e poi mano a mano affranti. Centomila nomi su per i gradoni di sasso, centomila ragazzi, una generazione intera e lo stupore si trasforma in sgomento. Nomi e cognomi, ma a volte solo cognomi o neanche, solo il nome: Armando…… e niente altro ne un cognome ne un battaglione. Trentamila addirittura senza nemmeno quello: ignoto.

E sopra al prato c’è una contadina curva sul tramonto sembra una bambina……….

Hanno belle facce, grandi baffi e aspetto marziale nelle foto conservate nel museo, sembrano più vecchi dei loro vent’anni, facce di contadini specchio di una Italia che non c’è più, la meglio gioventù di quegli anni scomparsa, cancellata dalla mitraglia, dagli assalti alla baionetta e dalla mazza ferrata o dalla ottusità di chi aveva il potere di comandare. Ora i bambini, che sono arrivati qui come se fossero al parco divertimenti, si acquietano, si attaccano alla mano dei papà e leggono ad alta voce i nomi. Presente, risponde la pietra e lo ripete infinite volte.

di cinquant’anni e di cinque figli venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati………

Parecchi di loro non si erano mai allontanati da casa, non avevano mai lasciato la loro terra, terra fatta di sudore e di fatica, di campi da arare e grano da mietere per venire a morire qui fra i bianchi sassi del Carso. Il sole ora picchia più forte e dal punto più alto della collina si vede il mare di Trieste, più giù in mezzo alla campagna si sente il rombo lontano dell’autostrada con i vacanzieri che alzando gli occhi vedono, anche se solo per un attimo, la grande scalinata del Sacrario.

Generale dietro la stazione lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate neanche per pisciare si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male…………

Un signore anziano si è seduto sugli scalini e piange, si asciuga la testa e gli occhi con un fazzoletto, gli altri lo superano e lo guardano con rispetto e con il groppo alla gola. Lassù, in cima alla scalinata, ci sono le Tre Croci, il Golgota non è mai stato così concreto, sublime simbolo del sacrificio. Di fronte il colle di S.Elia con i cipressi e i viali ordinati, qui vennero in un primo tempo sepolti i caduti di tutte le battaglie del Carso. In un foto d’epoca, qualcuno ha immortalato una scritta in friulano: “Fate silenzio stanno dormendo”. Si, facciamo silenzio, le parole qui sono solo un suono sgradevole, inutili banali, solo balle per dare aria ai denti.

*Generale la guerra è finita il nemico è scappato è vinto è battuto dietro la collina non c’è più nessuno solo aghi di pino e silenzio e funghi………….

*Generale: testo di Francesco De Gregori

Sempre per bontà vostra GIU.BA.

SUGO!!!!!! Si chiamava Emanuele ma per tutti era “Manu”. Fu assunto da mio nonno ai tempi del Caffè Cevenini, quando aveva 14 anni e faceva il garzone in pasticceria. Ha poi seguito le vicende della mia famiglia per moltissimi anni. A parte qualche breve esperienza fuori casa, un anno lo andai a trovare ad Alassio, dove faceva il cameriere in un noto locale sul lungomare, restò sempre con noi. Non era un dipendente, mi sovviene la scena del Commissario Ricciardi quando reagisce al Questore “Rosa non è la mia serva”, ecco Manu non era il cameriere ma uno zio, un cugino, uno di famiglia. Veniva dalle prime colline dell’Oltrepo’ ed era venuto in città per imparare un mestiere ma era rimasto legato al suo paesello dove ogni tanto tornava. Al Bar Roma, quello di fronte alla stazione di Voghera, era il deus ex machina del dehors, 90 tavoli che lui gestiva con professionalità, sempre elegante in giacca bianca e farfallino nero (riusciva a farsi il nodo al farfallino, mentre noi avevamo ancora quelli con l’elastico), gran affabulatore, vulnerabile al fascino femminile e gran giocatore di biliardo dove, haimè, perdeva i suoi soldi sul tavolo verde. Era appassionato di apicoltura e leggeva tutti quei manuali di come si allevano le api. Si era anche fatto un rampino per poter cogliere i fiori della pianta della magnolia che si ergeva nel bel mezzo del dehor che poi offriva a questa o quella signora o signorina che entrava nelle sue grazie. Appoggiava il piede sul bordo del vaso di oleandri e si atteggiava a bon vivant fumando con gran enfasi una sigaretta lanciando occhiate furbette alla favorita dalla sorte delle sue attenzioni. Durante la bassa stagione, l’inverno, andava a servire alla mensa della cooperativa ferrovieri in Via Scovenna dove, oltre ai ferrovieri, andavano a mangiare gli studenti della vicina Scuola Professionale Monumento ai Caduti. Accadeva che alcuni si portavano il secondo da casa, mentre il primo piatto caldo veniva servito in una sorta di self service. La cuoca serviva il piatto di pasta, già condita e poi il buon Manu girava fra i commensali con una zuppiera con una ulteriore possibilità di aggiungere condimento. “Chi vuole altro sugo??” ma dal popolo degli affamati come nel coro dell’Adelchi di manzoniana memoria si elevava un grido che univa tutto i presenti: “SUGOOOOOO!!!” e lui sollecito con il suo mescolo, tuffandolo nella zuppiera colma, distribuiva a destra e a manca il rosso condimento. Non si sposò mai, non ebbe una sua famiglia, ma era molto attento alle sorti dei suoi parenti. Una volta finita l’esperienza della mia famiglia con gli esercizi commerciali, mio zio lo prese con se presso le sue lavanderie dove faceva il factotum comprese le “scrupolose consegne a domicilio”. Gli fu assegnato un piccolo appartamento soprastante la lavanderia dove rimase sino alla fine dei suoi giorni accudito amorevolmente dai miei zii. Sempre un caro ricordo di questo quasi familiare, un ricordo affettuoso di chi ha attraversato la mia vita. Sempre per bontà vostra GIU.BA. N.B. Purtroppo l’unica foto che ho di lui è questa, il suo viso appare dietro l’auto nera.

L’uomo che fischiava in silenzio. Era fermo sui due piedi all’incrocio e guardava il traffico, braccia incrociate sul petto, ben coperto nel giaccone imbottito e con in testa un cappellino a quadri o il bordino, il basko insomma, mio contemporaneo o appena più anziano, seguiva con lo sguardo tutte le vetture che gli transitavano davanti. Fin qui nulla di particolare se non per il fatto che aveva le labbra atteggiate a fischiare ma non pareva uscisse alcun suono. Mi sarebbe venuta voglia di avvicinarmi, avvicinare l’orecchio e sentire se dalla sua bocca uscisse un qualsivoglia rumore, ma niente a parte il rumore del traffico nessun suono. Dopo qualche giorno in un supermercato, in fila alla cassa, alle mie spalle, eccone un altro, anche lui labbra atteggiate al fischio ma niente, nessun rumore. Da quel momento ho iniziato ad osservare questa nuova, per me, tribù di indiani metropolitani fischiatori del silenzio, li trovo un po’ dovunque, osservano con occhio vispo tutto ciò che accade intorno, sembra stiano fischiando, ma nulla, non fanno rumore, elfi di città a volte anche in bicicletta. Ho persino l’impressione che quel loro fischio represso sia un segnale, come dire “occhio!!! qui sta accadendo qualcosa, ma vi tengo d’occhio”, ma non vogliono disturbare, restano chiusi nel loro silenzio fischiando senza il sonoro, ma osservano tutto. Sono i famosi “umarel” che guardano i lavori stradali scrollando la testa bofonchiano fra sé e sé:“ma l’è la manera da tegn in man la pala, ma mi so nò” e via criticando. Qualcuno voleva anche stabilire un prezzario:5€. per mezza giornata da posizione favorevole, 10€ per giornata intera, 20€ per un colloquio con il capo cantiere, gilet ad alta visibilità giallo con scritto sulla schiena UMAREL compreso. Si prega di arrivare sul sito già mangiati, non è prevista la pausa pranzo assieme agli operai. Ancora grazie per la pazienza che avete nel leggermi. Sempre per bontà vostra e mi raccomando tenete botta. GIU.BA.

Cinefili e cinofili 2.0.... Questa volta cinefili. Anni fa comprai “IL MEREGHETTI” Dizionario dei film, anche perché ogni tanto dovevo fare il commento su dei film che venivano proiettati a Casteggio ad uso della popolazione, vedi le serate del Cine Club, oppure i molto divertenti e molto graditi “Cinema sotto le stelle” organizzati dalla Pro Loco con l’indimenticabile Pietro Peveri allora presidente. Ed una volta nella ricerca del titolo di un film ed il relativo commento, mi sono imbattuto in un titolo molto eloquente:” W la foca”. Oggi si chiamerebbe un B movie. In teoria un “filmaccio” da cinemino di terza categoria, di basso casermaggio, ma leggendo tra le righe si scopre che con il passare degli anni questo genere di pellicola viene riabilitata tant’è che parecchie TV commerciali locali li trasmettono ancora e hanno una schiera anche numerosa di estimatori. Uscito il 4 marzo 1982 col divieto ai minori di 18 anni, il film fu sottoposto a sequestro dopo due settimane di circolazione. La censura avrebbe stigmatizzato il riferimento sessuale suggerito dal titolo. Il film rimase praticamente invisibile per due decenni, per essere poi presentato al Festival di Venezia 2004, (non riesco a identificare in quale sezione), pubblicato quindi in DVD, è stato poi trasmesso anche sulle reti TV nazionali. Tra gli interpreti figurano nomi allora semisconosciuti come Bombolo (Franco Lechner), Lori del Santo, Riccardo Billi (Billi e Riva per coloro che hanno buona memoria), Michela Miti, Franco Bracardi, Maurizio Mattioli, un cameo di Moana Pozzi e la presenza di una foca vera. Il regista si chiamava Nando Cicero che nella sua carriera da registra annotiamo le varie dottoresse al distretto militare e le insegnanti varie. Ecco alcuni titoli della sua fimografia:Il gatto mammone (1975) con un giovane Lando Buzzanca, La dottoressa del distretto militare (1976),La soldatessa alla visita militare (1977), La soldatessa alle grandi manovre (1978),La liceale, il diavolo e l'acquasanta (1979),L'assistente sociale tutto pepe (1981),W la foca(1982) appunto,Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento. Insomma, Alvaro Vitali era il suo attore di riferimento e ovviamente le belle cavallone sempre seminude e sempre sotto la doccia in quegli anni. Ma ora voglio segnalare quello che proprio il Mereghetti scrive a proposito di questo film: “Commediaccia barzellettistica che si eleva dalla media per i tocchi surreali ed il gusto del nonsense. La presenza della foca accostata a Lori del Santo innesca un cortocircuito retorico che si spalanca su di una vertigine sensoria”. La “vertigine sensoria” mi ha commosso. Ritengo che il commendo di Mereghetti sia semplicemente “GENIALE”, avrebbe potuto anche non recensire questo film, invece lo ha quasi elevato dandogli una dignità, quasi un valore culturale che certamente il film non può avere e non merita. Applausi!!!!! Goliardicamente:” Viva la foca e che dio la benedoca……” e mi fermo qui. Sempre per bontà vostra. GIU.BA.

Tanto per dire